Von Jan Ackermeier

Am 2. Oktober 1187 öffneten sich die Tore Jerusalems. Nach einer wochenlangen Belagerung kapitulierte die Stadt gegenüber Sultan Saladin, der seit Jahren gegen die Kreuzfahrer kämpfte. Mit diesem Tag endete die fast hundertjährige christliche Herrschaft über die Heilige Stadt, die seit der Eroberung durch die Kreuzritter im Jahr 1099 bestanden hatte. Die Lage der Einwohner war verzweifelt. Nahrungsmittel waren knapp, die Mauern teilweise zerstört, und ein weiteres Durchhalten hätte nur ein großes Massaker bedeutet. Der damalige christliche Kommandant, Balian von Ibelin, entschied sich für Verhandlungen mit Saladin. Es kam zu einem Abkommen, das in der Geschichte besondere Beachtung fand: Wer Lösegeld zahlen konnte, durfte die Stadt mitsamt Hab und Gut verlassen. Für die Armen wurden zumindest teilweise Lösungen gefunden.

Am 2. Oktober 1187 öffneten sich die Tore Jerusalems. Nach einer wochenlangen Belagerung kapitulierte die Stadt gegenüber Sultan Saladin, der seit Jahren gegen die Kreuzfahrer kämpfte. Mit diesem Tag endete die fast hundertjährige christliche Herrschaft über die Heilige Stadt, die seit der Eroberung durch die Kreuzritter im Jahr 1099 bestanden hatte. Die Lage der Einwohner war verzweifelt. Nahrungsmittel waren knapp, die Mauern teilweise zerstört, und ein weiteres Durchhalten hätte nur ein großes Massaker bedeutet. Der damalige christliche Kommandant, Balian von Ibelin, entschied sich für Verhandlungen mit Saladin. Es kam zu einem Abkommen, das in der Geschichte besondere Beachtung fand: Wer Lösegeld zahlen konnte, durfte die Stadt mitsamt Hab und Gut verlassen. Für die Armen wurden zumindest teilweise Lösungen gefunden.

Der gerechte Herrscher?

Dieses Verhalten brachte Saladin schon bei seinen Zeitgenossen den Ruf eines gerechten und maßvollen Herrschers ein. Auch wenn nicht alle verschont blieben und viele Menschen in die Sklaverei verkauft wurden, unterschied sich seine Vorgehensweise stark von der Brutalität, die in jener Epoche nach der Eroberung von Städten oft üblich war. Für das christliche Abendland war der Verlust Jerusalems ein Schock. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Papst Gregor VIII. reagierte noch im selben Jahr mit einem Aufruf zum Dritten Kreuzzug. Große Herrscher wie Richard Löwenherz, Philipp II. von Frankreich und Kaiser Friedrich Barbarossa nahmen das Kreuz. Der Fall Jerusalems leitete damit eine neue Phase der Kreuzzüge ein, die das Verhältnis zwischen Orient und Okzident auf Jahrhunderte prägen sollte.

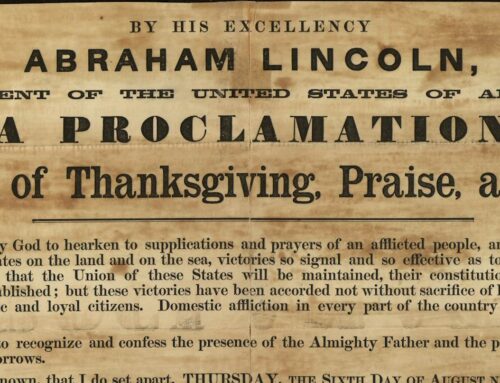

Beitragsbild / Symbolbild: Eroberung Jerusalems 1099. Im Hintergrund die Passion Christi. Darstellung um 1300. Urheber unbekannt.

Abonnieren Sie auch unseren Telegram-Channel unter: https://t.me/Freiburger74Standard

Hinterlassen Sie einen Kommentar