Von Jan Ackermeier

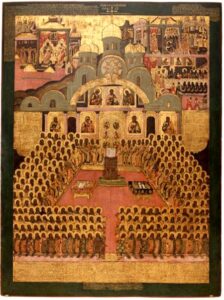

Am 24. September 787 öffneten sich die Tore der Hagia Sophia in Nicäa für ein Ereignis, das die Christenheit prägen sollte: Das Siebte Ökumenische Konzil, auch „Zweites Konzil von Nicäa“ genannt. Es versammelte Bischöfe und Theologen, um eine Frage zu klären, die seit Jahrzehnten zu erbitterten Streitigkeiten geführt hatte: Darf man Christus, Maria und die Heiligen in Bildern darstellen und verehren – oder ist dies ein Verstoß gegen das biblische Bilderverbot?

Kein einfacher Streit

Kein einfacher Streit

Die Auseinandersetzung war kein bloßer Streit um Ästhetik, sondern spaltete Kirche und Gesellschaft. Kaiser Leo III. und seine Nachfolger hatten im 8. Jahrhundert die Verehrung von Ikonen verboten. Viele Bilder wurden zerstört, Mönche verfolgt und Gläubige verunsichert. Doch für die Anhänger der Ikonen waren diese Darstellungen keine „Götzenbilder“, sondern sichtbare Zeichen des Glaubens, die halfen, das Unsichtbare hinter den Bildern begreifbar zu machen. Unter Kaiserin Irene und ihrem jungen Sohn Konstantin VI. wurde schließlich das Konzil einberufen. Die Bischöfe erklärten: Ikonen dürfen verehrt, aber nicht angebetet werden. Anbetung gebührt allein Gott, Verehrung aber können auch heilige Bilder erfahren – als Fenster zum Himmel und Erinnerung an das göttliche Wirken.

Die Entscheidung von Nicäa wirkte weit über Byzanz hinaus. Sie beendete die erste Phase des Bilderstreits, stärkte die Rolle religiöser Kunst und prägte die Entwicklung der orthodoxen und katholischen Kirchen. Noch heute sind Ikonen in der orthodoxen und katholischen Tradition zentral – nicht nur als Kunstwerke, sondern als Ausdruck von Glauben, Identität und spiritueller Nähe.

Beitragsbild / Symbolbild: Das Siebte Ökumenische Konzil (Ikone des 17. Jahrhunderts aus dem Nowodewitschi-Kloster in Moskau). Urheber unbekannt.

Abonnieren Sie auch unseren Telegram-Channel unter: https://t.me/Freiburger74Standard

Hinterlassen Sie einen Kommentar