Von Jan Ackermeier

Am 3. Juli 1866 fand die Schlacht bei Königgrätz (heute Hradec Králové in Tschechien) statt, die für eine entscheidende Wendung im Deutschen Krieg zwischen Österreich und Preußen sorgte. Preußische Truppen unter dem Kommando von Helmuth von Moltke besiegten die österreichische Armee, die unter dem Befehl von Ludwig von Benedek stand. Die Schlacht war eine der größten des Krieges. In einem Gelände von etwa zehn Kilometern Breite und fünf Kilometern Tiefe bekämpften sich über 400.000 Soldaten in der verlustreichen Schlacht.

Neuordnung der politischen Landschaft die Folge

Neuordnung der politischen Landschaft die Folge

Nach intensiven Kämpfen über mehrere Stunden gelang es den preußischen Kräften, die österreichischen Verteidigungsstellungen zu durchbrechen und die österreichische Armee entscheidend zu schwächen. Dies führte nicht nur zu einem militärischen Sieg für Preußen, sondern hatte auch weitreichende politische Konsequenzen: Österreich wurde nach dieser Niederlage aus den deutschen Angelegenheiten ausgeschlossen und verlor seinen Einfluß auf die deutschen Staaten. Die Schlacht bei Königgrätz markierte das Ende der Hegemonie Österreichs im deutschen Raum und führte zur Gründung des Norddeutschen Bundes unter der Führung Preußens, der die politische Landschaft Deutschlands neu ordnete. Die militärische Überlegenheit Preußens – unter anderem durch das neue Zündnadelgewehr – in dieser Schlacht trug wesentlich zur Schaffung eines vereinigten deutschen Staates unter preußischer Führung bei.

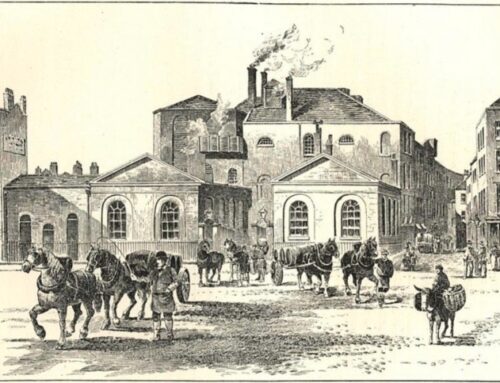

Beitragsbild / Symbolbild: Schlacht von Königgrätz. Gemälde von Georg Bleibtreu, 1869.

Abonnieren Sie auch unseren Telegram-Channel unter: https://t.me/Freiburger74Standard

Hinterlassen Sie einen Kommentar