Von Jan Ackermeier

Am Abend des 9. Oktober 1604 blickten Menschen in Europa zum Himmel – und sahen etwas, das sie in Erstaunen versetzte. In der Nähe des Planeten Jupiter leuchtete plötzlich ein neuer, heller Stern auf. Er war so hell, dass man ihn wochenlang sogar am Tag mit bloßem Auge erkennen konnte. Heute wissen wir: Es war keine Geburt, sondern der gewaltige Tod eines Sterns – eine Supernova, die später nach dem berühmtesten Beobachter dieses Ereignisses benannt wurde: Johannes Kepler.

Der berühmte Mathematiker

Der berühmte Mathematiker

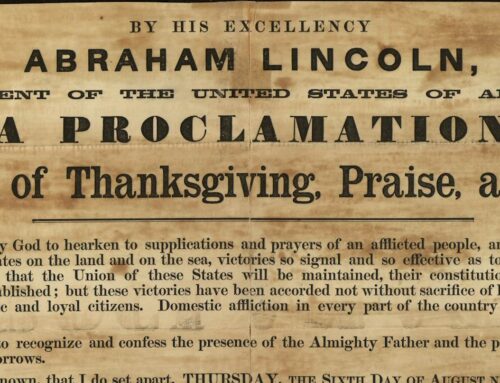

Kepler, damals kaiserlicher Mathematiker in Prag, begann wenige Tage später mit präzisen Beobachtungen. Er notierte die Helligkeit, den Standort und die Veränderung des Lichtes. Seine Aufzeichnungen gehören zu den ersten genauen astronomischen Studien eines solchen Ereignisses. 1606 veröffentlichte er sein Werk De Stella Nova in Pede Serpentarii – „Vom neuen Stern im Fuß des Schlangenträgers“. Darin versuchte er, die himmlische Erscheinung mit der Astronomie und der Theologie seiner Zeit in Einklang zu bringen.

Unsere letzte Supernova?

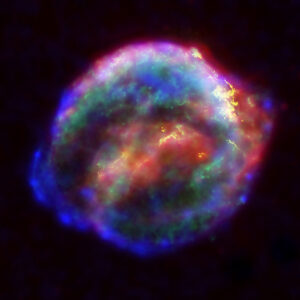

Die „Keplersche Supernova“, auch SN 1604, war die letzte beobachtete Supernova in unserer Milchstraße. Für die Menschen des 17. Jahrhunderts stellte sie die damals gültige Vorstellung eines unveränderlichen Himmels infrage. Noch galt das Weltbild des Aristoteles, das die Sterne als ewig und unverrückbar ansah. Doch dieses Licht am Himmel zeigte, dass auch der Kosmos Wandel kennt – ein Gedanke, der den Weg zu einem neuen Verständnis des Universums ebnete. Heute, über 400 Jahre später, können Astronomen die Überreste dieser Explosion mit modernen Teleskopen sehen. Das leuchtende Gas und die Staubwolken der Supernova erinnern daran, dass auch Sterne sterben.

Beitragsbild / Symbolbild: Der Überrest der Supernova 1604 (zusammengesetztes Bild aus Beobachtung im Röntgen-, optischen und Infrarotbereich). Urheber unbekannt.

Abonnieren Sie auch unseren Telegram-Channel unter: https://t.me/Freiburger74Standard

Hinterlassen Sie einen Kommentar