Von Jan Ackermeier

Am 8. Oktober 1945 wurde bei der US-Patentbehörde ein Antrag eingereicht, der den Alltag vieler Menschen für immer verändern sollte: Die Raytheon Manufacturing Company ließ den Mikrowellenofen patentieren. Grundlage war eine zufällige Entdeckung des Ingenieurs Percy Spencer. Spencer arbeitete damals an Radargeräten für das US-Militär. Eines Tages bemerkte er, dass ein Schokoriegel in seiner Tasche geschmolzen war, während er vor einem laufenden Magnetron stand – einem Bauteil, das Mikrowellen erzeugt. Neugierig geworden, begann er zu experimentieren: Er stellte Maiskörner vor das Gerät – sie begannen zu poppen. Ein Ei platzte. Und damit war klar: Mikrowellen können Speisen erhitzen.

Am 8. Oktober 1945 wurde bei der US-Patentbehörde ein Antrag eingereicht, der den Alltag vieler Menschen für immer verändern sollte: Die Raytheon Manufacturing Company ließ den Mikrowellenofen patentieren. Grundlage war eine zufällige Entdeckung des Ingenieurs Percy Spencer. Spencer arbeitete damals an Radargeräten für das US-Militär. Eines Tages bemerkte er, dass ein Schokoriegel in seiner Tasche geschmolzen war, während er vor einem laufenden Magnetron stand – einem Bauteil, das Mikrowellen erzeugt. Neugierig geworden, begann er zu experimentieren: Er stellte Maiskörner vor das Gerät – sie begannen zu poppen. Ein Ei platzte. Und damit war klar: Mikrowellen können Speisen erhitzen.

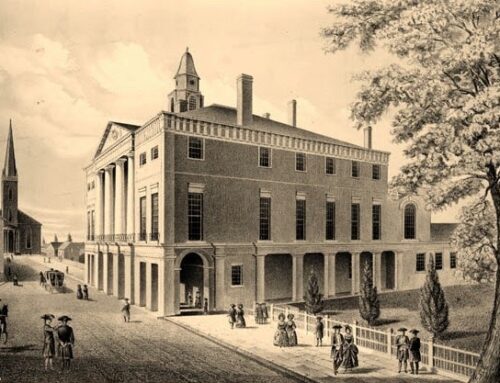

Die erste Mikrowellenanlage

Raytheon entwickelte daraufhin das erste kommerzielle Modell, den „Radarange“. Es war so groß wie ein Kühlschrank, wog über 300 Kilo und kostete rund 5.000 Dollar – ein Luxus, den sich kaum jemand leisten konnte. Erst in den 1970er-Jahren wurden Mikrowellen kleiner, günstiger und fanden ihren Weg in Millionen Haushalte weltweit. Heute ist die Mikrowelle aus den meisten Küchen nicht mehr wegzudenken. Sie spart Zeit, Energie – und hat sogar eine kleine Kulturgeschichte geschrieben: von Tiefkühlkost bis „Mikrowellenpopcorn“. Doch es gibt auch Gefahren: Mikrowellenstrahlung wirkt auch auf menschliches Gewebe erwärmend. Durch lokales Erhitzen kann sie zu Schädigungen des Gewebes (Verbrennungen, Denaturierungen) führen. Auch Auswirkungen auf die erwärmte Nahrung werden immer wieder diskutiert.

Beitragsbild / Symbolbild: Die erste Mikrowelle, der „Radarange 1132″aus dem Jahr 1947. Urheber unbekannt.

Abonnieren Sie auch unseren Telegram-Channel unter: https://t.me/Freiburger74Standard

Hinterlassen Sie einen Kommentar