Von Jan Ackermeier

Am 31. März 1763 begann in Preußen eine der bedeutendsten gesellschaftlichen Reformen des 18. Jahrhunderts: König Friedrich der Große erließ ein Edikt, das die schrittweise Abschaffung der Leibeigenschaft für die Bauern in seinen östlichen Provinzen einleitete. Jahrhundertelang waren große Teile der Landbevölkerung an ihren Grundherren gebunden. Sie durften ihren Wohnsitz nicht frei wählen, mussten Frondienste leisten und Abgaben entrichten. Der König sah jedoch die Notwendigkeit einer Reform: Ein freier Bauer würde produktiver arbeiten und das Land wirtschaftlich stärken. Mit dem Edikt von 1763 erhielten erste Gruppen von Bauern das Recht, ihre Höfe zu verlassen und sich eigenständig zu betätigen. Doch der Prozeß verlief langsam. Erst mit der Bauernbefreiung im frühen 19. Jahrhundert unter Friedrich Wilhelm III. wurde die Leibeigenschaft in Preußen endgültig abgeschafft.

Am 31. März 1763 begann in Preußen eine der bedeutendsten gesellschaftlichen Reformen des 18. Jahrhunderts: König Friedrich der Große erließ ein Edikt, das die schrittweise Abschaffung der Leibeigenschaft für die Bauern in seinen östlichen Provinzen einleitete. Jahrhundertelang waren große Teile der Landbevölkerung an ihren Grundherren gebunden. Sie durften ihren Wohnsitz nicht frei wählen, mussten Frondienste leisten und Abgaben entrichten. Der König sah jedoch die Notwendigkeit einer Reform: Ein freier Bauer würde produktiver arbeiten und das Land wirtschaftlich stärken. Mit dem Edikt von 1763 erhielten erste Gruppen von Bauern das Recht, ihre Höfe zu verlassen und sich eigenständig zu betätigen. Doch der Prozeß verlief langsam. Erst mit der Bauernbefreiung im frühen 19. Jahrhundert unter Friedrich Wilhelm III. wurde die Leibeigenschaft in Preußen endgültig abgeschafft.Ein Wendepunkt für die Gesellschaft

Die Reformen von 1763 legten den Grundstein für eine freiere und leistungsfähigere Agrarwirtschaft. Doch der Weg zur Gleichberechtigung der Bauern war noch lang – erst mit der Industrialisierung änderten sich die sozialen Verhältnisse grundlegend.

Die Reformen von 1763 legten den Grundstein für eine freiere und leistungsfähigere Agrarwirtschaft. Doch der Weg zur Gleichberechtigung der Bauern war noch lang – erst mit der Industrialisierung änderten sich die sozialen Verhältnisse grundlegend.

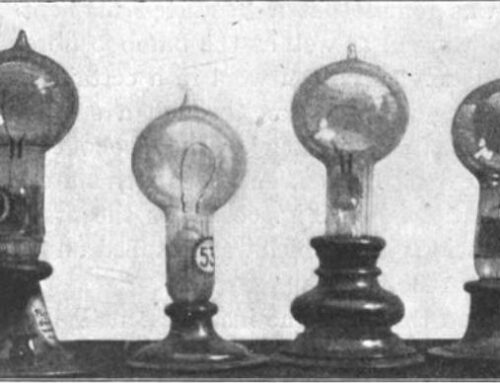

Beitragsbild / Symbolbild: „Der König überall“ Gemälde von Robert Warthemüller, 1886.

Abonnieren Sie auch unseren Telegram-Channel unter: https://t.me/Freiburger74Standard

Hinterlassen Sie einen Kommentar